C’est un secret de polichinelle car nous sommes nombreux à savoir que notre bassin de vie se dépeuple. Il suffit de regarder autour de nous les affiches indiquant « maisons à vendre » et/ou de constater que d’autres maisons sont non-occupées. Les géographes poètes ont nommé cette espace où nous vivons la « diagonale du vide » pour dire que cette zone est peu peuplée et désindustrialisée. Cet espace s’étend entre le département de la Meuse à la frontière belge au nord-est et le département des Landes au sud-ouest.

Alors, quand le décret donnant le contour de la définition d’une friche au sens du Code de l’urbanisme est paru en décembre 2023, nous nous sommes demandés si les dispositions réglementaires qu’il contenait pouvaient avoir une incidence sur le parc immobilier du territoire de la communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube (CCRBA) au regard de la politique publique de rénovation énergétique des logements.

Nouvelle définition de la friche au sens du Code de l’urbanisme

Dans le langage courant ce qui vient immédiatement à l’esprit c’est la friche agricole. Dans ce cas, il s’agit d’un terrain inexploité dont le sol la plupart du temps n’a que peu de valeur agronomique. On connaît également l’expression de friche industrielle qu’on peut caractérisée comme un des signes de la désindustrialisation, en tous les cas c’est une cessation d’activité industrielle : par exemple la Société des laminoirs de Clairvaux.

Le décret ajoute à la définition de la friche la notion de concentration élevée de logements vacants ou indignes. Sachant qu’un logement vacant est un logement non occupé, mais destiné à l’usage de l’habitation. Au sens de l’INSEE c’est notamment un logement sans affectation précise par le propriétaire. Quant à l’habitat indigne, il est définit par le seul fait qu’un immeuble présente un risque pour la santé ou la sécurité.

C’est la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience », qui a introduit la définition de la friche dans le code de l’urbanisme (article L. 111-26). Elle fixe deux critères non cumulatifs que sont le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier, d’une part, et l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables, d’autre part.

Naturellement, cette nouvelle définition de la friche au sens du Code de l’urbanisme s’applique de façon uniforme sur tout le territoire national. Mais, à la réflexion, on se demande si la notion de concentration élevée de logements vacants doit être évaluée de la même façon selon que l’on se situe dans un espace urbain (peuplé) ou dans un espace rural (non peuplé) ?

La « friche » dans un territoire peuplé

L’objectif de ce nouvel outil est clair car nous savons que sur un territoire en zone tendue ou l’offre insuffisante est en fort déséquilibre avec une forte demande de logements, la concentration exponentielle des populations et le besoin d’espace qui s’en suit nécessite de se doter d’outils efficaces à la transformation de la ville sur elle-même. Effectivement, la reconstruction de la ville sur la ville, nécessite des instruments juridiques permettant après la démolition d’un groupe de bâtiments devenus obsolètes de respecter l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) car la nouvelle construction s’établira sur un sol qui a perdu ses propriétés écologiques.

On peut s’attendre à des conflits potentiels car la notion de « concentration élevée de logements vacants » n’est pas définie. Cependant on sent intuitivement qu’en zone urbaine la mise en œuvre de cette politique publique est convaincante et qu’elle pourra répondre à l’objectif de la reconstruction de la ville sur la ville. C’est ressenti par beaucoup d’acteurs comme une évidence car il est stimulant de construire des projets créatifs, innovateurs dans le milieu urbain qui est un espace plein de vie.

A cet effet, l’intégration des logements vacants en particulier dans la définition de la friche est, sur le papier en tous cas, un outil réglementaire qui devrait s’avérer efficient.

C’est pourquoi , en miroir, on peut se poser la question suivante : sera t-il également stimulant et possible de construire des projets créatifs, innovateurs dans le milieu rural qui est un espace avec moins ou beaucoup moins de vie ?

La « friche » dans un territoire non peuplé

On pressent que les territoires ruraux ne semblent pas être la cible de cette nouvelle définition visant à qualifier de friche une concentration élevée de logements vacants ou indignes. En général, les politiques publiques s’appliquent davantage dans les territoires de grande agglomération.

Depuis longtemps de plus en plus de collectivités rurales se sont penchées sur ces difficultés afin de rendre leur territoire plus attractif et attirer de la population. La population fait vivre ces territoires par l’économie résidentielle quelle engendre.

Mais, la problématique récurrente dans le monde rural est le phénomène de la vacance. Elle s’explique par la présence d’un bâti ancien, non adapté aux attentes d’une population nouvelle. Elle s’explique également par un bassin d’emploi défaillant et une démographie en déclin continu.

Conjugués, tous ces facteurs engendrent un cercle vicieux produisant mécaniquement des logements vacants.

Sur le territoire de la communauté de commune de la région de Bar-sur-Aube, la problématique de la vacance est préoccupante. Cependant avant d’agir sur celle-ci, par la mise en place de politiques locales adaptées, Il est nécessaire d’étudier et de connaître les origines de cette vacance et de la quantifier.

Que dit le décret sur la nouvelle notion de friche au sens du Code de l’urbanisme

Le décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 vient définir les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme (CU) introduite, pour mémoire, en 2021 dans la loi climat et résilience et le nouvel article L. 111-26 du CU.

Ce décret n°2023-1259 vient donc préciser les critères à prendre en compte qui ne sont pas cumulatifs pour la définition d’une friche :

– une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;

– des locaux ou équipements vacants dégradés (notamment à la suite d’une cessation définitive d’activités) ;

– une pollution identifiée pour laquelle aucun responsable (ou substitut) n’est identifié ou solvable ;

– enfin, un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier entre le coût d’achat et de réemploi et le prix du marché pour ce type de bien compte tenu du changement d’usage envisagé.

Les terrains non bâtis à usage ou vocation agricole ou forestier sont expressément exclus de la notion de friche au sens du nouvel article D. 111-54 du Code de l’urbanisme.

Pourquoi ce décret précise une nouvelle définition de la friche au sens de l’urbanisme

Selon la fondation Abbé-Pierre, pour résorber le mal-logement, il faudrait produire 400 000 nouveaux logements par an pendant dix ans, dont 150 000 logements sociaux. Sachant que la construction de logements est la première cause d’artificialisation des sols, l’enjeu se confronte à l’objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) des sols en 2050. Mais selon les fondations Abbé-Pierre et pour la nature et l’homme (FNH), il est possible de concilier les deux en utilisant le bâtiment existant, ou encore en favorisant la densification douce et le recyclage des friches, comme elles le préconisent dans leur nouveau rapport.

C’est une stratégie face aux défis environnementaux et sociétaux (changement climatique, énergie, ondes, sécurité du logement, etc.) dans les villes fortement urbanisées auxquels les collectivités devront faire face. On imagine déjà la réversibilité et l’adaptabilité des constructions qui permettront un usage successif alternant entre bureaux et logements, la création de communautés d’énergie qui permettront de mutualiser une production d’énergie renouvelable par îlot urbain, etc.

Toutefois, on le redit, le législateur n’a pas précisé la notion de « concentration élevée de logements vacants» ou de « coût significatif ». Ces notions sont donc sujettes à interprétation et l’on se demande comment les interpréter dans l’espace rural ou rural isolé et en particulier sur le territoire de la communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube (CCRBA) qui doit faire face à une démographie en déclin continu et une augmentation du taux de logements vacants.

La démographie en déclin continu et le taux des logements vacants sur le territoire de la CCRBA.

Les logements vacants doivent en outre répondre à un critère de performance énergétique minimale qui évolue suivant un calendrier précis pour pouvoir être loué ou vendu. Les caractéristiques du logement décent qu’un propriétaire bailleur se doit de fournir est fixé dans le décret du 30 janvier 2022.

En France, certains biens sont en attente de relocation ou de vente seulement depuis quelques semaines. On peut trouver aussi des biens trop dégradés pour être habités, des appartements de centre-ville comme des logements en milieu rural très éloignés des emplois.

Dans les zones dites non-tendues, là ou l’offre est plus importante que la demande, ce phénomène conjugué au déclin démographique continu comme sur notre territoire, induit aujourd’hui une augmentation constante des logements vacants.

On voit bien que sur le territoire de la CCRBA, il sera difficile de conjuguer les contraintes réglementaires avec les possibilités financières des habitants. Contrairement au modèle urbain, on n’a pas de modèle heureux qui fonctionnent dans les zones non-tendues et on peine à regarder les courbes car la tendance est décourageante.

De fait, on s’aperçoit assez vite en faisant un petit exercice de prospective en examinant les deux courbes ci-dessus, que nous devrions assister à une augmentation mécanique du taux des logements vacants liée à la courbe démographique.

La notion de concentration élevée de logements vacants dans l’espace géographique d’une zone non tendue est-elle pertinente ?

A priori non, car les propriétaires n’auront soit pas les moyens de financer des travaux de performance énergétique, soit pas envie de le faire compte tenu de leur âge. Ils n’auront pas non plus intérêt à réaliser un investissement en pure perte. On appréhende assez clairement également qu’un problème important se produira au moment de la succession : impossibilité de trouver un acheteur et donc pour les héritiers de gérer le dilemme entre accepter une dette ou refuser la succession (toute la succession ?).

On ne voit pas très bien comment sortir de ce cercle vicieux. Le législateur pourrait peut-être s’inspirer de l’accord de Paris en 2015 garantissant une gradation de l’effort dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre en fonction des responsabilités et des capacités de chaque partie prenante. Cet effort différencié en fonction des zones géographiques les plus émettrices de gaz à effet de serre pourrait être transposé sur le territoire national. Il semble qu’il serait juste que les objectifs de performance énergétique soient discriminés entre les zones tendues et les zones non-tendues (zones particulièrement vulnérables).

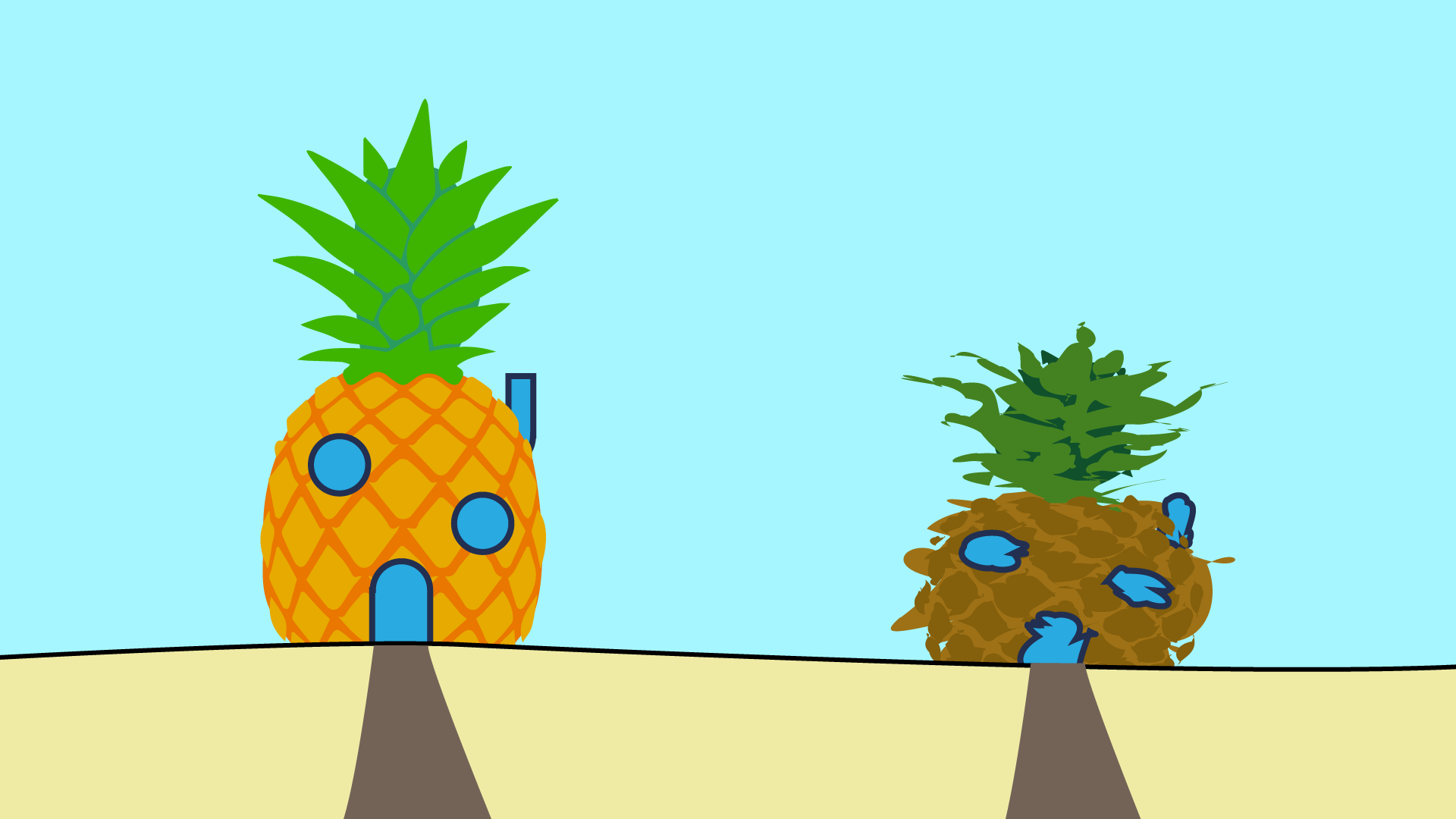

Finalement, on peut répondre à la question initiale en subodorant qu’effectivement, sur notre territoire, notre résidence principale présente potentiellement tous les atouts pour devenir une friche avec en prime la transmission d’« une grosse épine dans le pied » aux héritiers en leur léguant une habitation vacante.

Laisser un commentaire